Het boek Malerei. Fotographie. Film ('Schilderen. Fotografie, Film') van schilder en fotograaf László Moholy-Nagy verschijnt in Duitsland in 1925. Het is het eerste boek dat de principes van de fotografische beweging 'Nieuwe Fotografie' theoretisch fundeert. Enkele criteria zijn: ongebruikelijke perspectieven en kadrering, schuine lijnen, sterke contrasten, omkeren van positief/negatief, solarisatie, fotomontage, close-ups of ongewone details. Het repertoire van onderwerpen is zeer breed, van reportages tot abstracte en experimentele fotografie. De invloed van deze principes op de foto's van Cami en Sasha Stone is opmerkelijk. In de voorbeelden die hier verzameld zijn, valt het gebruik van een vogelperspectief (van boven naar beneden) of een kikvorsperspectief (van beneden naar boven) op. Ook op de verkiezingsaffiche voor de Belgische Werkliedenpartij zien we een combinatie van kikvorsperspectief in de portretten, fotomontage en een schuine constructie die de blik van de kandidaten meer animo geeft. Ditzelfde analytische kader kan worden toegepast op veel foto's van Cami en Sasha Stone. Ze maken in hun foto's overvloedig gebruik van de principes van de Nieuwe Fotografie. Met die elementen in gedachten is het interessant om naar hun werk te kijken en je af te vragen wat de artistieke principes achter een deel van hun foto's zijn.

Zo focussen ze bijvoorbeeld op de bijzondere details van een gebouw, zoals de metalen boog van een brug, of op de technische elementen van een installatie, zoals het mechanisme van de sterrenwacht van de Einsteintoren in Potsdam. Ze aarzelen niet om gebouwen vanuit gewaagde hoeken te fotograferen. In dezelfde geest maken ze ook close-ups om 'stillevens' van alledaagse voorwerpen te creëren. In plaats van een objectieve kijk te bieden, scheppen hun beelden dus een nieuw gezichtspunt.

Herhaaldelijk maken de Stones ook fotomontages. Sasha Stone maakt een serie fotomontages met als thema 'Als Berlijn ...'. Hij combineert foto's van de Duitse hoofdstad met die van andere, meestal toeristische steden. Dit leidt tot utopische beelden van een Berlijn omringd door bergen (Als Berlijn Innsbruck was) of aan zee (Als Berlijn Biarritz was). Om de illusie te laten slagen, worden herkenbare elementen van architectuur of landschap in de beelden gestoken, zoals Berlijns verkeer en trams met de Oostenrijkse bergen van Innsbruck op de achtergrond, of de naam van een Berlijns metrostation gecombineerd met de kust van Biarritz. De serie 'Als Berlijn …' is geïnspireerd op toeristische ansichtkaarten uit het begin van twintigste eeuw, en dan vooral een serie die in 1905 werd gepubliceerd, met de titel Als Londen Venetië was. Een toeristische ansichtkaart toont normaal gezien de plaats vanwaar ze wordt verstuurd. Op dezelfde manier moest het op de foto's van Sasha Stone mogelijk zijn om de stad Berlijn en de anachronistische aard van de montage te herkennen zonder bijschriften.

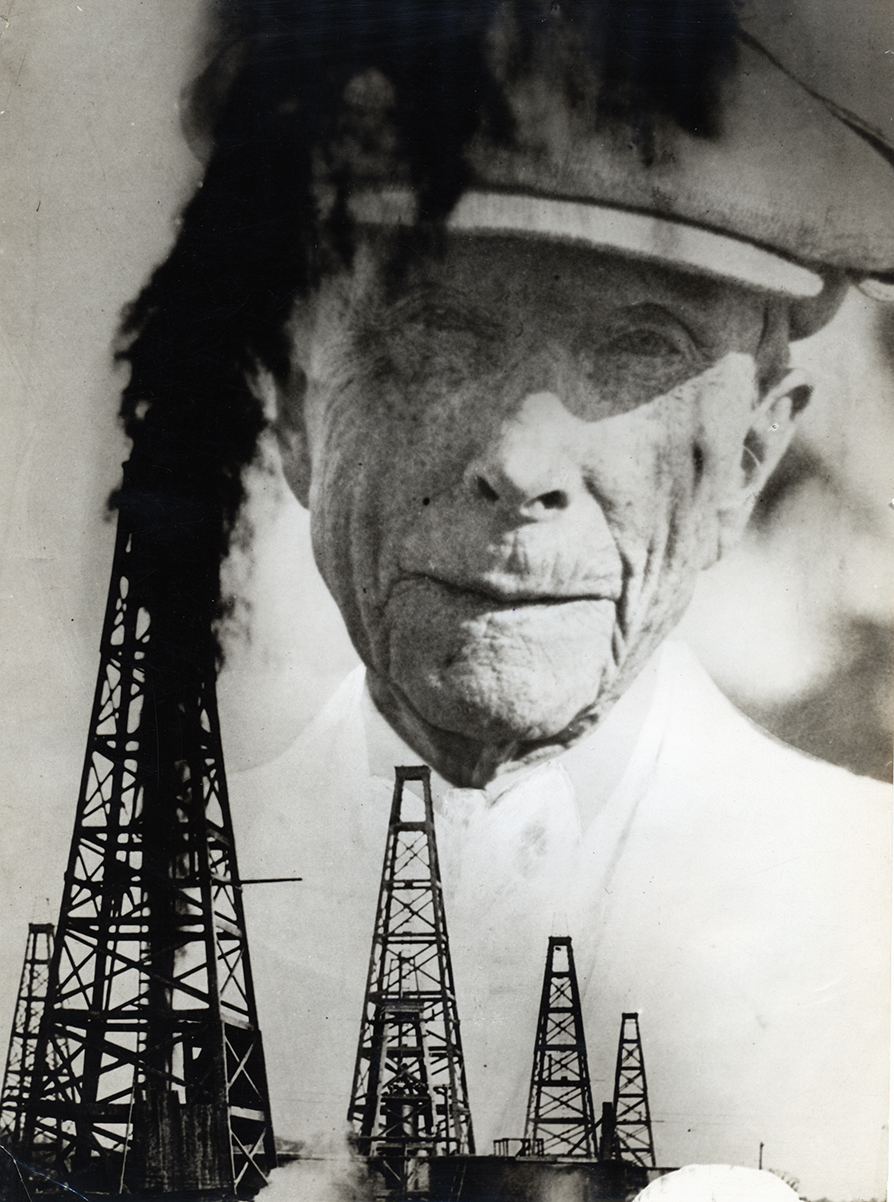

In een andere fotomontage combineert Sasha Stone het portret van oliemagnaat John D. Rockefeller en een reeks boortorens omringd door dichte, donkere rook. Hij past hier concepten toe die hij toelicht in een artikel dat in 1928 werd gepubliceerd in het maandblad Das Kunstblatt. Hierin heeft hij het over de mogelijkheden van fotomontages, die kunnen worden gebruikt om formele, dynamische of semantische verbanden te creëren door verschillende beelden te combineren. In het geval van de montage met het gezicht van Rockefeller is het duidelijk dat het de bedoeling is om de man te identificeren met zijn professionele activiteit. Een andere versie van deze montage werd destijds gepubliceerd met het onderschrift: "John D. Rockefeller, negentig jaar oud, 's werelds machtigste oliemagnaat, de eerste die de transformerende kracht van olie inzag en deze inzette voor zijn eigen doeleinden" (vertaald uit het Duits). In hetzelfde jaar als Sasha Stone maakt de beroemde Duitse antifascistische fotomontagekunstenaar John Heartfield montages met vergelijkbare motieven (een gezicht en olieboortorens) voor de cover van de roman Oil! van Upton Sinclair. Dit boek, gepubliceerd in 1926, hekelt de excessen van de olie-industrie en het kapitalisme. Stone gebruikt, net als Heartfield, fotomontagetechniek hier als een kritisch hulpmiddel. Rockefellers gezicht domineert het beeld, zijn extreem witte kleding steekt scherp af tegen de zwarte rook. De opeenhoping van extractieputten 'verovert' het hele beeld, waarin de arbeider totaal afwezig is. De fotomontage combineert deze motieven om een expansief kapitalisme te symboliseren dat de onzichtbare massa van arbeiders uitbuit.

Fotogalerij