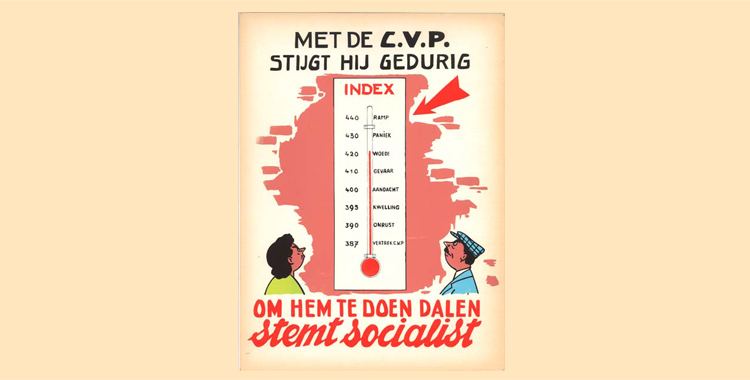

Precies 105 jaar geleden moest de index meer rust brengen in de eeuwigdurende strijd tussen werkgevers en -nemers. België kende toen grote prijsstijgingen, waardoor de arbeiders en hun vakbonden voortdurend staakten voor hogere lonen. Om die vicieuze cirkel te doorbreken, voerde de socialistische minister van Arbeid, Joseph Wauters, in 1920 het indexcijfer der kleinhandelsprijzen in. Door de lonen in de collectieve arbeidsovereenkomsten te koppelen aan deze indicator van de levensduurte, hoopten hij, de werkgevers én de vakbonden loonacties zoveel mogelijk te vermijden. De index werkt(e) overigens in twee richtingen. Als de prijzen dalen, gaan ook de lonen omlaag. Maar dat laatste fenomeen doet zich na het interbellum maar zelden voor. Zeker sinds de jaren 1970 wordt daarom wel vaker gemorreld aan de index. In de jaren 1980 en 2015 zorgden indexsprongen ervoor dat de lonen niet werden aangepast aan de levensduurte, en met de ‘gezondheidsindex’ van 1994 verdwenen benzine, diesel, alcohol en tabak uit de indexkorf. Bij elke regeringsvorming komt de index vroeg of laat op tafel, waarbij de werkgevers en de partijen ter rechterzijde vinden dat de index de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven aantast en de vakbonden en de partijen ter linkerzijde ten allen prijze de koopkracht van de werknemers willen vrijwaren.